Évaluateur de risque d'inflammation postopératoire oculaire

Évaluez votre risque de complications

Cet outil vous aide à évaluer le risque de complications inflammatoires après une chirurgie oculaire en fonction de vos facteurs de risque et de vos symptômes actuels.

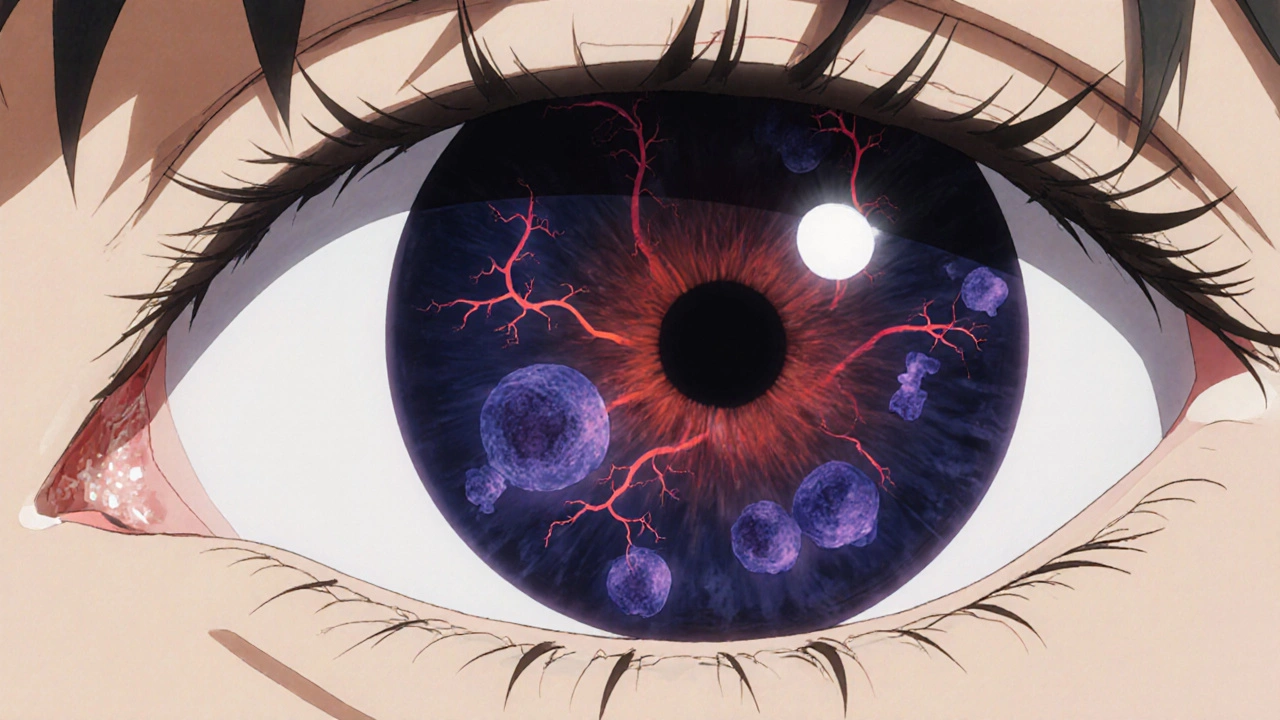

Après une chirurgie oculaire, la inflammation postopératoire est une réaction naturelle, mais elle peut devenir problématique si elle touche des structures sensibles comme la Cornée la couche transparente à l'avant de l'œil qui participe à la mise au point ou la Rétine le tissu nerveux à l'arrière de l'œil qui capte la lumière et transmet les signaux au cerveau. Ce phénomène, nommé Inflammation postopératoire oculaire réaction inflammatoire qui survient après une intervention chirurgicale sur l’œil, impliquant souvent la libération de cytokines et le recrutement de cellules immunitaires, peut compromettre la récupération visuelle et entraîner des complications à long terme.

Causes courantes de l'inflammation après la chirurgie

- Traumatisme mécanique du tissu pendant l'opération (incisions, ablation, implantation).

- Réaction aux agents irritants : solutions désinfectantes, anesthésiques, ou produits de contraste.

- Contamination microbienne même à faible dose, surtout lorsqu'un dispositif intraoculaire est placé.

- Libération massive de cytokines pro‑inflammatoires (IL‑1β, TNF‑α, IL‑6) qui amplifient la réponse immunitaire.

- Facteurs individuels : antécédents d'uvéite, maladie auto‑immune, diabète ou mauvaise cicatrisation.

Effets de l'inflammation sur la cornée

La cornée, en tant que première barrière optique, est très sensible aux changements chimiques et cellulaires. Une inflammation non contrôlée peut provoquer :

- Kératite : infiltration de cellules inflammatoires dans le stroma, entraînant douleur, photophobie et perte de transparence.

- Œdème cornéen : accumulation de liquide qui floute la vision et augmente le risque de cicatrices.

- Formation de synéchies (adhérences entre l'épithélium et le stroma) qui perturbent le remodelage normal.

- Dégradation de l'épithélium et du Descemet, augmentant la susceptibilité aux infections secondaires.

Effets de l'inflammation sur la rétine

La rétine réagit différemment car elle est alimentée par le sang et possède une barrière hémato‑rétinienne. Les principaux dérangements sont :

- Uvéite post‑opératoire : infiltration du corps vitré, pouvant entraîner des vitréites ou des membranes épirétiniens.

- Maculopathie inflammatoire : épaississement de la macula, avec réduction de l'acuité centrale et distorsion des lignes droites.

- Angiogenèse pathologique : libération de VEGF qui favorise la croissance de vaisseaux choroïdiens anormaux, risque de saignement.

- Fibrose rétinienne : dépôt de tissu cicatriciel qui peut entraîner une traction et un décollement de la rétine.

Facteurs de risque et patients à surveiller de près

Certains profils sont plus vulnérables :

- Patients diabétiques : la glycémie élevée ralentit la cicatrisation et augmente la production de cytokines.

- Antécédents d'uvéite ou de kératite sèche : la muqueuse oculaire déjà irritée réagit plus vivement.

- Utilisation de médicaments immunosuppresseurs : peut masquer les signes précoces d'inflammation, retardant le traitement.

- Chirurgies combinées (cataracte + vecteurs de lumière, implantation de lentilles intraoculaires) : plus d'irritation mécanique.

Prise en charge et prévention de l'inflammation post‑opératoire

Un protocole préventif bien établi réduit fortement les complications. Voici les piliers du traitement :

- Antibiotiques topiques dès le jour de l'intervention pour limiter les infections.

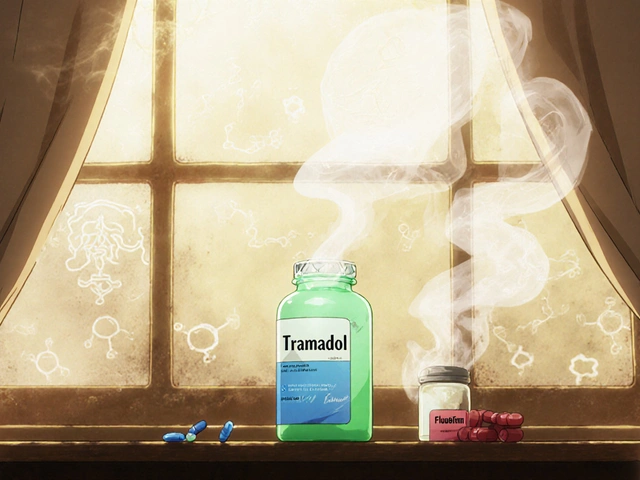

- Corticoïdes topiques (dexaméthasone, prednisolone) à forte concentration pendant les premiers jours, puis diminution progressive.

- Anti‑inflammatoires non stéroïdiens (diclofénac, népafenac) pour cibler les voies prostaglandines.

- Inhibiteurs de cytokines (talcrolimus, cyclosporine) en cas de réaction résistante aux corticoïdes.

- Surveillance du niveau de VEGF par analyse du vitré si un œdème maculaire apparaît.

Le tableau ci‑dessous résume les traitements les plus utilisés selon la localisation de l’inflammation.

| Traitement | Mode d'action | Indications cornéennes | Indications rétiniennes |

|---|---|---|---|

| Corticoïde topique | Suppression de la transcription des cytokines | Kératite, œdème stromal | Uvéite post‑opératoire, maculopathie |

| Anti‑VEGF injectable | Blocage du VEGF, inhibe néovascularisation | - | Angiogenèse choroïdienne, œdème maculaire |

| Anti‑inflamatoire non stéroïdien (AINES) | Inhibition de COX‑1/COX‑2 | Œdème, douleur post‑chirurgicale | Complémentaire en cas d’œdème maculaire léger |

| Immunomodulateur (talcrolimus) | Modulation de l’activation des lymphocytes T | Réfractaire aux corticoïdes | Réfractaire aux corticoïdes, prévention de fibrosis |

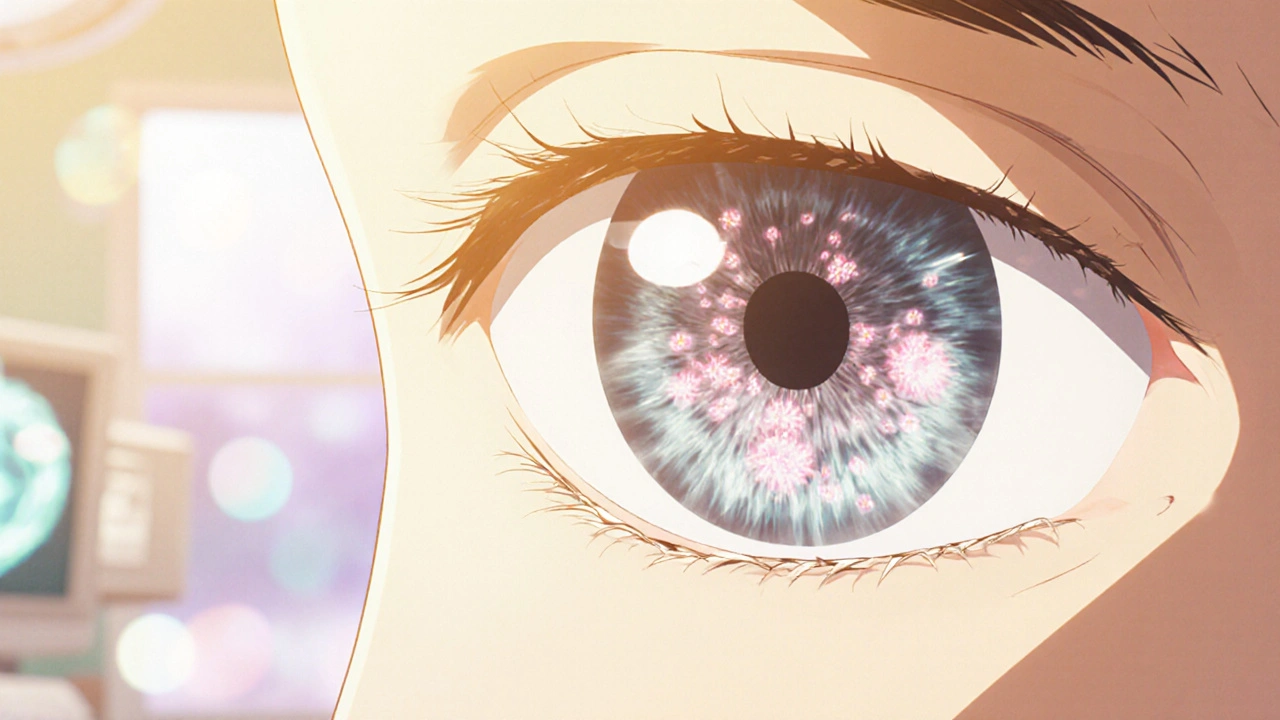

Suivi post‑opératoire : quels signes d’alerte surveiller?

Un tableau de bord quotidien permet de détecter rapidement les complications :

- Douleur persistante ou augmentation après 48 h.

- Vision floue qui ne s’améliore pas ou qui se dégrade.

- Rougeur intense autour de la cornée ou dans le blanc de l’œil.

- Photophobie sévère, larmoiement incontrôlable.

- Présence de corps flottants nouveaux ou éclairs lumineux (signe de décollement rétinien).

En cas de doute, consulter immédiatement votre ophtalmologue ou se rendre à l’urgence ophtalmologique.

Cas clinique : inflammation post‑cataracte chez un patient diabétique

Monsieur L., 68 ans, diabétique de type 2, a subi une phacoémulsification avec implantation d’une IOL. Au jour 3, il rapporte une vision trouble et une rougeur importante. L’examen montre un œdème cornéen modéré et une légère vitréite. Le protocole a été ajusté : augmentation de la fréquence du corticoïde topique, ajout de népafenac, et injection intravitréenne d’un anti‑VEGF après 7 jours. À 4 semaines, la cornée est claire et la rétine stable, avec une acuité de 20/25.

Checklist résumé pour les praticiens

- Évaluer les facteurs de risque avant l’intervention.

- Prescrire une prophylactique antibiotique et corticoïde dès le premier jour.

- Adapter le schéma de corticoïdes selon la réponse inflammatoire.

- Utiliser les AINES pour le soulagement de la douleur et l’œdème.

- Programmer des contrôles à J 1, J 3, J 7, puis à 1 mois.

- Informer le patient des signes d’alerte et des consignes d’urgence.

Quels sont les premiers signes d’une inflammation cornéenne après chirurgie ?

Douleur/irritation, rougeur autour de la cornée, diminution de la clarté visuelle et sensation de corps étranger sont les indicateurs les plus précoces.

Est‑il sûr d’utiliser des corticoïdes chez les patients diabétiques ?

Oui, mais il faut surveiller étroitement la glycémie et réduire la dose dès que l’inflammation est contrôlée pour limiter le risque d’hyperglycémie.

Quand faut‑il envisager un anti‑VEGF injectable ?

En présence de néovascularisation choroïdienne ou d’un œdème maculaire persistant malgré les corticoïdes et AINES.

Quel est le rôle des anti‑inflammatoires non stéroïdiens (AINES) post‑chirurgie ?

Les AINES réduisent la production de prostaglandines, atténuant la douleur et l’œdème, souvent en association avec les corticoïdes pour un effet synergique.

Comment différencier une inflammation normale d’une infection post‑opératoire ?

Une infection s’accompagne généralement de purée, d’un écoulement épais, de fièvre et d’une aggravation rapide de la rougeur, alors que l’inflammation sterile montre surtout œdème et douleur modérée.

Nicole Boyle

octobre 19, 2025La réponse inflammatoire post‑chirurgicale suit un schéma assez prévisible : libération immédiate de cytokines, recrutement des cellules immunitaires et, si la régulation échoue, œdème cornéen ou vitréite. Chez les patients à risque, comme les diabétiques, la cascade est amplifiée, ce qui justifie un protocole de corticoïdes intensif dès le premier jour. Il faut aussi surveiller le taux de VEGF, surtout si l’on note un gonflement maculaire résistant aux AINES. En pratique, l’équilibre entre anti‑inflammatoires et antibiotiques doit être ajusté en fonction de la tolérance clinique. Enfin, la communication avec le patient est primordiale pour qu’il identifie rapidement les anomalies visuelles.