Quand vous prenez un médicament générique, vous vous attendez à ce qu’il agisse exactement comme le médicament d’origine. Mais comment les autorités sanitaires le savent-elles ? La réponse réside dans les tests de bioéquivalence. Deux approches principales existent : in vivo et in vitro. L’une utilise des humains, l’autre des laboratoires. Et choisir la bonne méthode peut faire la différence entre un produit approuvé en quelques semaines ou après des années d’essais coûteux.

Qu’est-ce que la bioéquivalence, vraiment ?

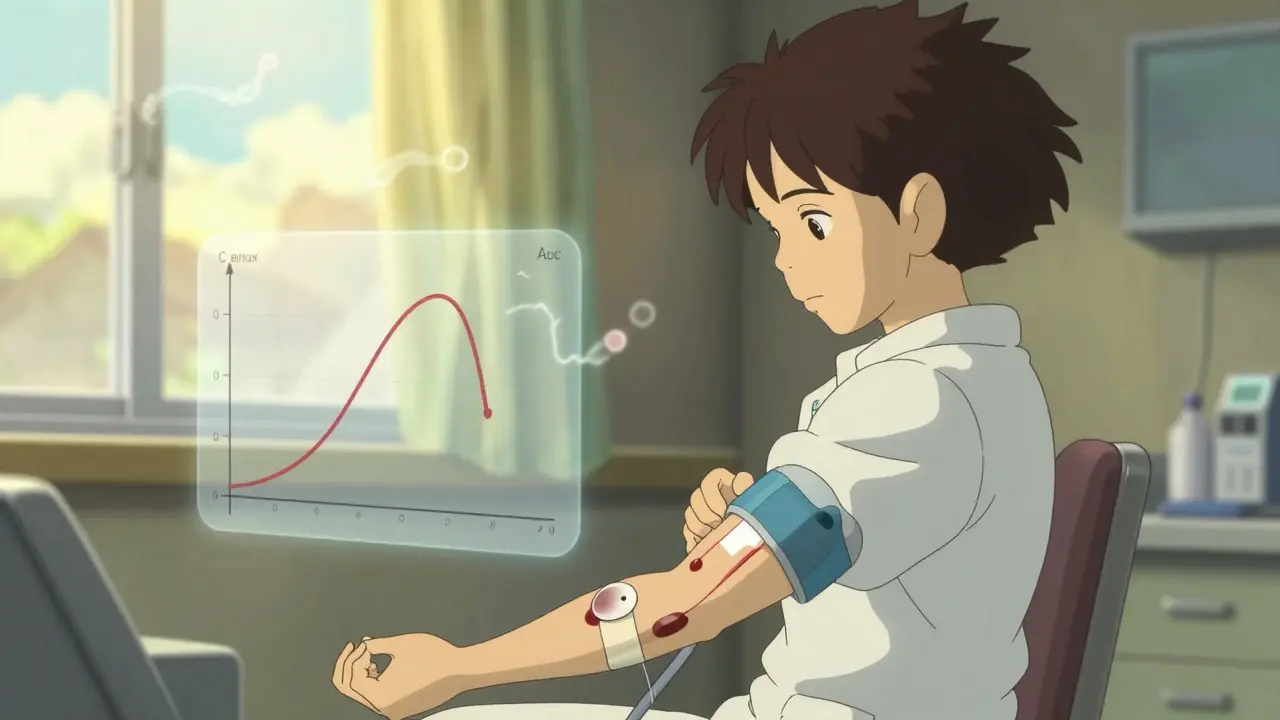

La bioéquivalence, c’est la preuve qu’un médicament générique est absorbé par le corps à la même vitesse et dans la même quantité que le médicament de référence. Pas juste la même formule chimique - mais le même comportement dans l’organisme. L’Agence européenne des médicaments (EMA) et la FDA exigent que la concentration du principe actif dans le sang soit comparable entre les deux produits. Pour cela, deux paramètres sont mesurés : la Cmax (concentration maximale atteinte) et l’AUC (aire sous la courbe, qui représente l’exposition totale). La règle ? La différence doit être comprise entre 80 % et 125 %. Si c’est le cas, le générique est considéré comme bioéquivalent.

Cette exigence n’est pas une formalité. Pour des médicaments à index thérapeutique étroit - comme la warfarine ou la lévothyroxine - une petite variation peut entraîner une surdose ou une sous-dose. C’est pourquoi les méthodes de test doivent être fiables, précises et adaptées au type de médicament.

In vivo : les tests sur les humains

L’approche traditionnelle, c’est l’étude in vivo. On recrute entre 18 et 24 volontaires sains. Chaque participant prend d’abord le médicament de référence, puis, après une période de lavage (de 1 à 3 semaines), le générique. Le sang est prélevé régulièrement pendant 24 à 72 heures pour mesurer la concentration du principe actif. Le tout se fait à jeun, parfois aussi après un repas, pour voir l’effet de la nourriture.

Le processus prend 4 à 6 semaines. Le coût ? Entre 500 000 et 1 million de dollars. C’est cher. Et il faut des cliniques certifiées, des protocoles rigoureux, des systèmes de collecte de données conformes à la réglementation 21 CFR Part 11. Pourtant, cette méthode reste la référence. Pourquoi ? Parce qu’elle mesure ce qui compte vraiment : ce que le corps absorbe réellement.

Elle est indispensable pour les médicaments à index thérapeutique étroit, ceux avec une absorption dépendante de la nourriture, ou ceux qui ont une cinétique non linéaire. Si le médicament est absorbé dans une zone précise de l’intestin - comme certains antiviraux -, seul un test sur humain peut révéler une différence entre deux formes.

In vitro : les tests en laboratoire

L’approche in vitro ne touche pas un seul être humain. Elle se déroule entièrement en laboratoire. On utilise des appareils comme les dissolutimètres pour simuler l’environnement de l’estomac et de l’intestin. On teste la vitesse à laquelle le médicament se dissout dans différents pH (de 1,2 à 6,8), la taille des particules, la distribution des gouttelettes pour les aérosols, ou encore la quantité de principe actif libérée par chaque pulvérisation.

Les méthodes sont précises. Le coefficient de variation (CV) pour la dissolution est souvent inférieur à 5 %, contre 10 à 20 % pour les études humaines. Cela signifie moins de variabilité, plus de reproductibilité. Et surtout, c’est rapide : 2 à 4 semaines contre 3 à 6 mois. Le coût ? Entre 50 000 et 150 000 dollars.

La FDA accepte déjà l’in vitro pour certains médicaments. Pour les formes orales à libération immédiate de classe BCS I (haute solubilité, haute perméabilité), 78 % des demandes de dispense d’étude humaine ont été approuvées en 2021. Des exemples ? L’ibuprofène, la metformine, la lévofloxacine. Pour ces molécules, la dissolution en laboratoire prédit avec 92 % de précision ce qui se passera dans le corps.

Quand privilégier l’in vitro ?

Voici les cas où l’approche in vitro est non seulement acceptable, mais préférable :

- BCS Classe I : Médicaments très solubles et très bien absorbés. La dissolution en laboratoire est un excellent indicateur de l’absorption réelle.

- Aérosols et sprays nasaux : Impossible de mesurer l’absorption pulmonaire chez l’humain avec précision. Les tests de distribution des gouttelettes et de libération du principe actif sont la norme.

- Formulations topiques : Pour une crème antifongique, ce qui compte, c’est l’effet local. Pas la concentration dans le sang. L’in vitro suffit.

- Corrélation in vitro-in vivo (IVIVC) validée : Si vous avez prouvé, avec des données solides, que la dissolution en laboratoire prédit exactement l’absorption dans le corps, la FDA accepte une approche entièrement in vitro. C’est ce qui a permis l’approbation du premier générique de budesonide nasal en 2022.

Le 27 octobre 2022, la FDA a approuvé un générique de budesonide nasal sans aucune étude humaine. C’était une première. Un signal fort : l’avenir appartient aux méthodes physico-chimiques bien validées.

Quand l’in vivo est obligatoire

Malgré les progrès, l’approche in vivo reste indispensable dans plusieurs cas :

- Index thérapeutique étroit : Pour la warfarine, la lévothyroxine ou la ciclosporine, la FDA exige des limites plus strictes : 90 % à 111,11 %. Seule une étude humaine peut détecter ces différences minimes.

- Effets de la nourriture : Si le médicament est mieux absorbé avec un repas, il faut tester les deux conditions. Impossible à simuler parfaitement en laboratoire.

- Cinétique non linéaire : Quand la dose influence l’absorption (ex. : la phénytoïne), les modèles en laboratoire échouent.

- Formulations complexes : Pour les comprimés à libération prolongée, les systèmes à membrane ou les gels thermosensibles, la dissolution en laboratoire ne reflète pas toujours ce qui se passe dans l’intestin.

Un cas réel : un générique de crème antifongique approuvé via l’in vitro a été retiré du marché après des signalements d’échecs thérapeutiques. Une étude in vivo post-commercialisation a révélé une différence d’absorption cutanée. Le coût ? 850 000 dollars et 11 mois de retard.

Les limites de chaque méthode

Personne ne prétend que l’in vitro remplace parfaitement l’in vivo. Le système digestif humain est un environnement dynamique : mouvements péristaltiques, variations de pH, enzymes, microbiote intestinal, flux sanguin… Aucun dissolutimètre ne peut les recréer entièrement. C’est ce que rappelle Lawrence Lesko, ancien directeur de la pharmacologie clinique à la FDA : « Les méthodes in vitro ne peuvent pas reproduire la complexité de l’absorption gastro-intestinale. »

Et pourtant, les progrès sont rapides. Les modèles PBPK (pharmacocinétique basée sur la physiologie) intègrent maintenant des données sur la morphologie intestinale, le débit sanguin, et même le pH gastrique. La FDA a accepté en 2023 l’utilisation de ces modèles pour certains comprimés à libération modifiée.

De même, les appareils de dissolution modernes - comme les cellules à flux continu USP <711> - permettent de simuler des conditions plus réalistes. Le coût ? 85 000 à 120 000 dollars par unité. Mais pour les grandes entreprises, c’est un investissement rentable.

Le futur : une combinaison intelligente

Le futur de la bioéquivalence n’est pas « in vivo ou in vitro ». C’est « in vitro, avec soutien modélisé, et in vivo seulement quand nécessaire ».

La FDA a fixé un objectif clair dans son plan 2020-2025 : promouvoir les approches innovantes. En 2023, elle a publié un nouveau document blanc appelant à « une approche modernisée où les tests in vitro, soutenus par des modèles mécanistes, deviennent la norme pour la plupart des génériques ».

Les données le confirment. En 2022, 38 % du marché mondial de la bioéquivalence était in vitro. Ce chiffre devrait atteindre 45 % d’ici 2028. L’EMA a approuvé 214 dispenses d’études humaines en 2022 - une hausse de 27 % en deux ans.

Les fabricants de génériques le savent. Une étude de l’AAPS montre que 67 % des entreprises ont réussi à obtenir une dispense pour un médicament BCS I. Mais seulement 32 % pour un BCS III. La clé ? La qualité de la méthode. Un bon test in vitro prend 4 à 12 semaines à développer. Il faut des experts en chimie analytique, en biopharmacie, en réglementation. Mais une fois validé, il économise des millions et des mois.

Conclusion : pas de méthode universelle

Il n’y a pas de meilleure méthode. Il y a la bonne méthode pour le bon médicament.

Si vous avez un comprimé d’ibuprofène, utilisez la dissolution in vitro. C’est plus rapide, moins cher, plus éthique. Si vous avez un anticoagulant à index étroit, ne prenez aucun risque. Faites l’étude humaine.

Les autorités ne veulent pas de tests inutiles. Elles veulent des preuves fiables. Et aujourd’hui, la science nous donne les outils pour choisir intelligemment. Le but n’est pas d’éliminer l’humain du processus. C’est de le mettre là où il est vraiment nécessaire : pour confirmer ce que les modèles et les laboratoires prédisent.

Quelle est la différence entre in vivo et in vitro en bioéquivalence ?

L’in vivo implique des humains : on mesure la concentration du médicament dans le sang après ingestion. L’in vitro se fait en laboratoire : on teste la dissolution, la taille des particules ou la libération du principe actif sans recourir à des sujets. L’une évalue l’effet réel dans le corps, l’autre évalue la performance physique du médicament.

Pourquoi l’FDA accepte-t-elle de plus en plus les tests in vitro ?

Parce que les méthodes sont devenues plus précises, et que des modèles comme l’IVIVC (corrélation in vitro-in vivo) permettent de prédire avec fiabilité l’absorption humaine. Pour les médicaments BCS Classe I, la dissolution en laboratoire prédit l’absorption avec 92 % de précision. Cela réduit les coûts, accélère l’accès aux génériques, et évite des tests éthiquement complexes.

Les tests in vitro sont-ils moins chers ?

Oui, nettement. Une étude in vitro coûte entre 50 000 et 150 000 dollars, contre 500 000 à 1 million pour une étude in vivo. Pour une entreprise de génériques, cela représente des économies de plusieurs millions sur un portefeuille de produits. Mais le développement de la méthode peut prendre 3 à 12 mois supplémentaires.

Quels médicaments ne peuvent pas être testés uniquement in vitro ?

Les médicaments à index thérapeutique étroit (warfarine, lévothyroxine), ceux avec une absorption dépendante de la nourriture, les composés à cinétique non linéaire, et les formulations complexes (libération prolongée, systèmes à membrane). Pour ces produits, les variations humaines sont trop importantes pour être prédites par un laboratoire.

Est-ce que les tests in vitro sont plus rapides ?

Oui. Une étude in vitro prend 2 à 4 semaines une fois la méthode validée. Une étude in vivo prend 3 à 6 mois, car elle nécessite le recrutement de volontaires, des visites répétées, des analyses sanguines, et une période de lavage entre les doses. Le délai de mise sur le marché peut être réduit de 6 à 12 mois.

Comment savoir si un médicament est BCS Classe I ?

Un médicament est BCS Classe I s’il est hautement soluble dans l’eau (au moins 90 % se dissout dans 250 ml de liquide à pH 1 à 7,5) et hautement perméable (plus de 90 % est absorbé dans l’intestin). La liste des médicaments BCS I est publiée par la FDA. Si votre principe actif y figure, vous pouvez demander une dispense d’étude in vivo.

vincent PLUTA

janvier 5, 2026Je suis biopharmaciens depuis 15 ans, et je peux dire que l’in vitro, quand bien même validé par une IVIVC solide, reste un outil d’appoint. Le corps humain, c’est pas un flacon de tampon pH 6,8. J’ai vu des génériques qui passaient tous les tests en labo et qui plantaient en phase 2. L’humain, c’est la référence. Pas la machine.

On peut optimiser, mais pas remplacer.