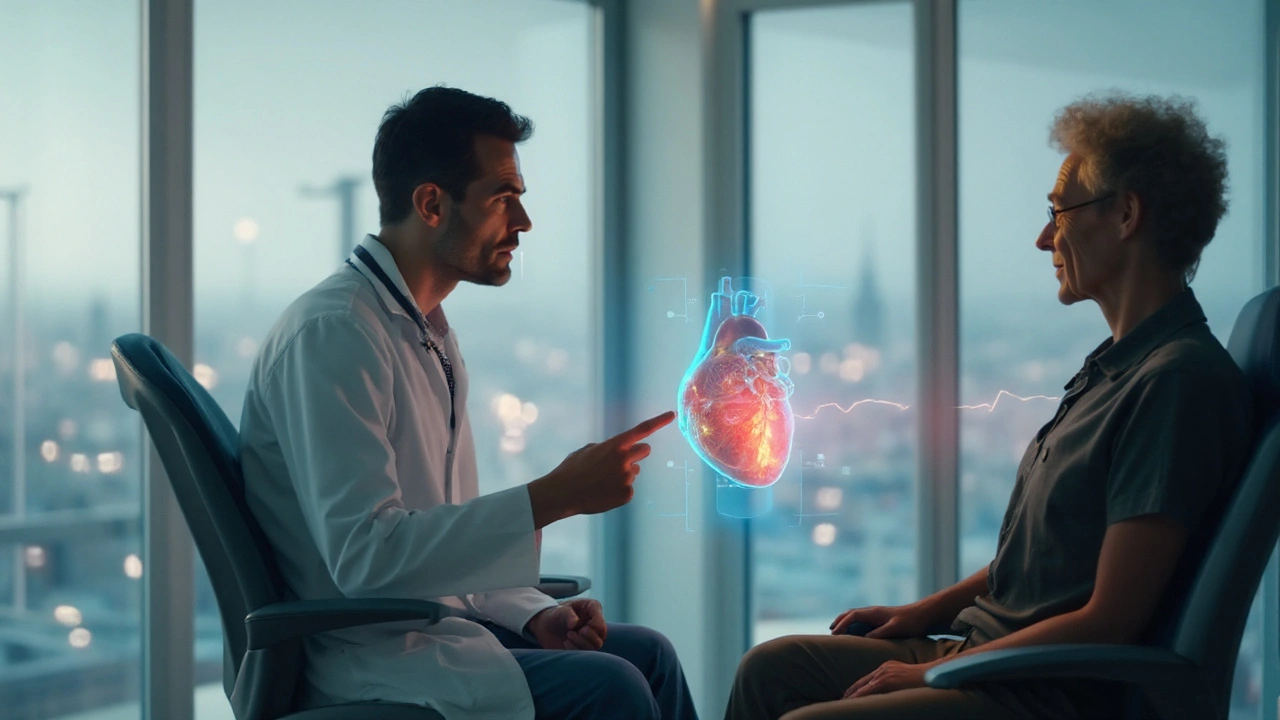

Pourquoi la combinaison est-elle si redoutable?

Lorsque la fibrillation auriculaire (FA) s’ajoute à une insuffisance cardiaque (IC), le cœur subit deux attaques simultanées: perte d’efficacité de pompage et rythmes irréguliers qui favorisent la formation de caillots. Cette co‑occurrence augmente de 2 à 3 fois le risque de mortalité et de morbidité hospitalière. Comprendre les mécanismes, les signes cliniques et les solutions thérapeutiques est donc crucial pour tout patient ou professionnel de santé.

Définitions et caractéristiques principales

Fibrillation auriculaire est une arythmie supraventriculaire caractérisée par des battements rapides et désynchronisés des oreillettes, touchant environ 2% de la population à 65ans, avec un taux de prévalence en hausse de 0,5% par an après 75ans.

Insuffisance cardiaque désigne l’incapacité du cœur à fournir un débit suffisant aux besoins métaboliques, classée selon le stade NYHA et touchant plus de 23millions de personnes dans le monde.

Anticoagulants oraux directs (AOD) sont des médicaments qui inhibent la coagulation sanguine (ex. dabigatran, apixaban) et réduisent de 60% le risque d’AVC chez les patients en FA.

Antiarythmiques de classe I&III contrôlent le rythme cardiaque en modulant les canaux ioniques, mais peuvent aggraver la fonction ventriculaire chez les patients en IC.

Ablation par cathéter est une procédure minimally invasive qui isoforme les foyers déclencheurs de la FA, montrant une réduction de 30% des réhospitalisations chez les patients avec IC.

Score CHA2DS2‑VASc quantifie le risque thromboembolique en FA (âge ≥75ans = 2 points, antécédent d’AVC = 2 points, etc.), guidant la décision d’anticoagulation.

Score NYHA décrit la limitation fonctionnelle chez les patients en IC (I=aucune limitation, IV=symptômes au repos).

Physiopathologie du duo dangereux

La FA entraîne une perte de contraction atriale (fonction «‑poussoir‑»), réduisant le remplissage ventriculaire de 10 à 30%. Chez un cœur déjà affaibli par l’IC, cette diminution de précharge accroît la pression de remplissage et favorise la congestion pulmonaire. En même temps, les battements rapides (souvent >100bpm) augmentent la consommation d’oxygène myocardique, aggravant l’insuffisance.

La stase sanguine dans les oreillettes fibrillaires crée un environnement propice aux thrombus, particulièrement dans l’appendice auriculaire. Ces caillots peuvent emboliser vers le cerveau, les membres ou les organes, déclenchant des AVC ou des infarctus, qui à leur tour aggravent la fonction cardiaque.

Diagnostic : quels outils pour identifier le risque?

- ECG de repos: montre des ondes f irrégulières et une fréquence >100bpm.

- Monitoring continu: Holter 24‑48h ou dispositifs implantables pour détecter les épisodes paroxystiques.

- Échocardiographie transthoracique: mesure de la fraction d’éjection (FE), du volume ventriculaire et de l’épaisseur du septum.

- IRM cardiaque: précise la fibrose myocardique, facteur pronostique chez les patients FA‑IC.

- Scores CHA2DS2‑VASc et NYHA: donnent une vue synthétique du risque thrombotique et fonctionnel.

Stratégies thérapeutiques - Contrôle du rythme vs contrôle de la fréquence

Le débat entre «contrôle du rythme» (restaurer un rythme sinusal) et «contrôle de la fréquence» (limiter la vitesse ventriculaire) est central chez les patients FA‑IC. Voici les points essentiels :

| Critère | Contrôle du rythme | Contrôle de la fréquence |

|---|---|---|

| Objectif principal | Rétablir un rythme sinusal stable | Maintenir la fréquence ventriculaire < 80bpm au repos |

| Médicaments typiques | Antiarythmiques (amiodarone, flecainide), cardioversion | Bêta‑bloquants, inhibiteurs calciques, digoxine |

| Impact sur la fonction ventriculaire | Potentiellement amélioré si le rythme sinusal est maintenu | Peut être suffisant chez les patients NYHA II‑III |

| Complications fréquentes | Effets pro‑arythmiques, toxicité hépatique (amiodarone) | Bradycardie excessive, hypotension |

| Adaptation au long terme | Souvent combinée à l’ablation si médicamenteuse insuffisante | Requiert suivi régulier du rythme |

Les recommandations récentes (ESC 2024) privilégient le contrôle du rythme chez les patients en IC avec NYHAIII‑IV ou une fraction d’éjection <35%, dès lors que l’ablation est faisable et que les antiarythmiques sont bien tolérées.

Anticoagulation: une priorité incontournable

Le risque d’AVC en FA augmente de façon exponentielle chez les patients atteints d’IC. Le score CHA2DS2‑VASc atteint souvent ≥4, justifiant l’usage d’un AOD. Les études NOAC‑AF (apixaban, rivaroxaban) ont montré une réduction de 20% des hémorragies majeures comparées à la warfarine, tout en conservant une efficacité thromboembolique similaire.

Il est crucial d’ajuster la dose selon la fonction rénale (creatinine clearance) et de surveiller les interactions avec les diurétiques ou les IEC. En cas de contre‑indication aux AOD, les dispositifs d’occlusion de l’appendice auriculaire (ex. Watchman) offrent une alternative efficace, surtout chez les patients ayant déjà présenté une hémorragie intracrânienne.

Ablation par cathéter: quand la technologie fait la différence

L’ablation est aujourd’hui la stratégie la plus efficace pour atteindre un contrôle du rythme durable. Chez les patients FA‑IC, les données du CASTLE‑AF (2023) montrent une réduction de 38% du risque combiné de mortalité et d’hospitalisation pour IC à 5ans. Le protocole standard cible les veines pulmonaires, mais les cartes électrophysiologiques avancées permettent de traiter les circuits non‑pulmonaires (fibrose auriculaire étendue).

Les critères de sélection incluent une EF <35%, un NYHA III‑IV, et une durée de FA >1 an. Les complications restent rares (<2%: tamponnade, accident vasculaire cérébral), mais nécessitent une expertise centre‑spécialiste.

Stratification du risque et suivi à long terme

Le score CHA2DS2‑VASc guide l’anticoagulation, tandis que le score NYHA oriente le choix entre contrôle du rythme ou de la fréquence. Une approche intégrée consiste à recalculer ces scores à chaque visite, car la fonction cardiaque peut évoluer rapidement.

Le suivi recommandé:

- Visite cardiologique tous les 3‑6mois pendant la première année.

- Echocardiographie annuelle pour évaluer la FE et le remodelage.

- Holter 24‑h ou dispositif de monitoring implantable si symptômes persistants.

- Analyse sanguine (INR ou anti‑Xa, créatinine, BNP) à chaque contrôle.

Un ajustement précoce des médicaments, notamment le passage d’un bêta‑bloquant à un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou à un sacubitril/valsartan, améliore la tolérance et réduit les réadmissions.

Perspectives et innovations

Les recherches en cours portent sur les thérapies géniques visant à moduler les canaux ioniques auriculaires, ainsi que sur les valves artificielles mini‑invasives qui pourraient diminuer la charge ventriculaire chez les patients sévèrement atteints d’IC. Par ailleurs, l’intelligence artificielle (IA) s’introduit dans la prédiction de récidive de FA après ablation, offrant la possibilité de personnaliser les programmes de suivi.

En pratique, la meilleure arme reste une prise en charge multidisciplinaire: cardiologues, électrophysiologistes, infirmiers spécialisés et éducateurs en santé travaillent de concert pour optimiser le traitement, éviter les erreurs de médication et promouvoir l’observance.

Cas clinique illustratif

Madame L., 68ans, hypertendue et diabétique, a été hospitalisée pour dyspnée de classe NYHAIII. L’écho montre une FE de 30% et une dilatation auriculaire. Un ECG révèle une FA permanente à 130bpm. Le score CHA2DS2‑VASc est de 5, le NYHA de III. Le cœur de l’équipe a décidé d’initier un bêta‑bloquant (bisoprolol) pour contrôler la fréquence, suivi immédiatement d’un anticoagulant direct (apixaban 5mg 2×/j). Après trois mois de stabilisation, elle a subi une ablation par cathéter ciblant les foyers pulmonaires. Six mois plus tard, la FE est passée à 38%, la dyspnée s’est atténuée à NYHAII, et aucune activité thromboembolique n’est survenue.

Ce scénario montre comment la combinaison d’une stratégie de fréquence, d’une anticoagulation adéquate et d’une ablation ciblée peut transformer le pronostic d’une patiente en FA‑IC.

Foire aux questions

Quel est le lien entre fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque?

La FA élimine la contraction efficace des oreillettes, ce qui baisse le remplissage ventriculaire. Chez un cœur déjà affaibli par l’IC, cette perte de précharge accentue la congestion et augmente le risque d’hémodynamique instable. De plus, la stase sanguine favorise la formation de thrombus, aggravant la morbidité.

Dois‑je toujours prendre un anticoagulant si je suis en insuffisance cardiaque?

Oui, sauf contre‑indication majeure. Le score CHA2DS2‑VASc, qui intègre l’âge, l’hypertension, le diabète et l’IC, indique généralement une indication forte (score ≥2 chez les hommes, ≥3 chez les femmes). Les anticoagulants oraux directs sont préférés pour leur meilleur profil de sécurité.

Le contrôle du rythme est-il toujours préférable au contrôle de la fréquence?

Pas toujours. Chez les patients en IC avec NYHA I‑II et une EF >40%, le contrôle de la fréquence suffit souvent. En revanche, pour NYHA III‑IV ou EF <35%, restaurer un rythme sinusal (par antiarythmiques ou ablation) améliore la fonction cardiaque et réduit les réhospitalisations.

Quand est‑il indiqué de proposer une ablation?

L’ablation est recommandée quand la FA persiste malgré 1 à 2 médicaments de contrôle du rythme, ou quand le patient présente une IC sévère (EF <35% ou NYHA III‑IV). Les critères d’éligibilité incluent une durée de FA >12 mois, une absence de contre‑indication à la procédure et la disponibilité d’un centre spécialisé.

Quels sont les principaux effets secondaires des antiarythmiques chez les patients en insuffisance cardiaque?

Les antiarythmiques de classe I (flecainide, propafenone) peuvent être pro‑arythmiques et sont généralement contre‑indiqués en IC. L’amiodarone est efficace mais entraîne des toxicités (thyroïdienne, hépatique, pulmonaire) qui exigent un suivi régulier. Les agents de classe III (dofetilide, sotalol) nécessitent une surveillance du QT et de la fonction rénale.

Sylvain C

septembre 23, 2025Franchement, ce que les gars de l’ESC appellent 'contrôle du rythme', c’est juste de la magie noire avec des pilules qui font plus de dégâts que la FA elle-même. J’ai vu un pote se faire détruire le foie avec l’amiodarone, et après ? Il était toujours en FA, mais en plus en insuffisance hépatique. On arrête de traiter les symptômes et on s’occupe de la cause : le mode de vie, le stress, le gras, le sel, et ce putain de vin de merde qu’on boit à 19h tous les soirs !